Carmelo Rodríguez Abad. Soria, 1959. Licenciado en Filosofía y Letras, al finalizar sus estudios escribe La Raya. Dedicado a la administración de Empresas, obtiene el grado en Administración de Personal, ocupando diversas responsabilidades administrativas como gerente o jefe de administración. Sin perder su vinculación con el arte y la historia, siguió realizando trabajos y estudios en Historia y en Arte. Culminada su actividad laboral, se encuentra volcado en estudios de Literatura, Poesía, Dibujo o Sociología. La obra que aquí se presenta es el fruto de su dedicación actual.

ISBN: 978-84-10253-74-2

ISBN digital: 978-84-10253-75-9

Depósito legal: M-13664-2024

Número de páginas: 410

Formato: 150×230

Autor: Carmelo Rodríguez Abad

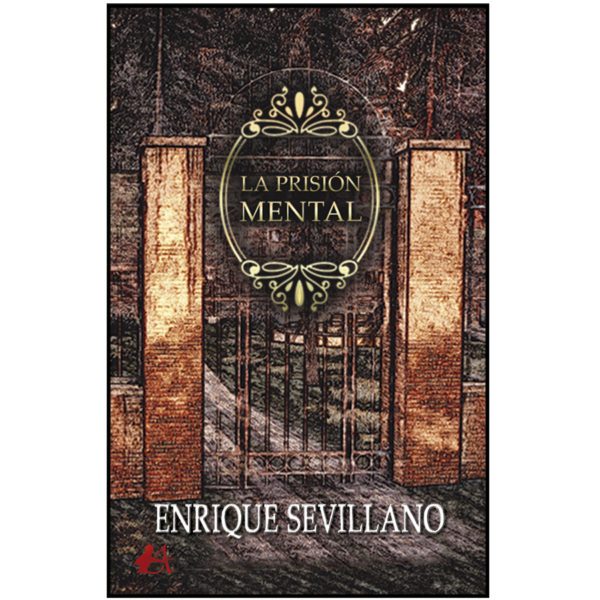

Sinopsis: El 3 de julio de 1898 España pierde sus últimos territorios de ultramar en América y Asia, que pasarían a manos de los Estados Unidos, nación que, a la larga, sería incapaz de conservar y de configurar aquellos lugares de reconocido prestigio en la órbita occidental bajo su propia tutela. El mismo desdén evidenciado durante la conquista de California no les sirvió a los norteamericanos para ocupar aquellos otros territorios. España había recreado en Cuba y Filipinas un gusto, una acción de vida y un tipo de civilización que jamás volverían a verse por aquellos lares tan lejanos. Nunca más tendrían sus pobladores el nivel de educación, el ambiente y el espacio social que habían venido disfrutando hasta entonces. Ciertamente, aquellas provincias al final se perdieron por culpa de oligarquías como la catalana, que quisieron mantener a toda costa la esclavitud en las islas, con gran perjuicio para sus gentes y su economía. Cuando se eliminó el sistema esclavista ya era tarde: los ciudadanos allí radicados buscaron desvincularse de España. Finalmente, como en buena parte de Hispanoamérica, aquellos territorios caerían en manos del comunismo, que se erigió inicialmente en Cuba. Quienes sucedieron a los españoles no fueron gobiernos liberales, sino oligarquías locales incapaces de moderar algo mejor. Al abandonar España los mencionados territorios, los anglosajones se apoderaron de sus recursos, su cultura y su libertad, sumiéndose, en el medio plazo, en el más absoluto de los desastres.

Género: Novela histórica

Háblanos un poco de ti.

Por aquellos años, 1982, mis intentos por vincularme a un proyecto docente, se truncaron, en un profundo desencuentro. De la mano de amigos y familiares, (“¡chan!”) me vi envuelto en el ámbito de la gestión administrativa. Para mí, lo más opuesto a mi propósito. Sin embargo, aquellos inicios, duros, se convirtieron en éxitos, en un corto período de tiempo. Como director de administración, como gerente enseguida, para muy diversas empresas, con distintos modelos de negocio, fue surgiendo un devenir factible. El mundo de la empresa, de repente, era un ambiente lúcido, motivador, rentable. Lo que no hubiera conseguido nunca como funcionario, lo alcanzaba como administrador. Fui descubriendo que cada empresa, cada sector económico, era el marco de desarrollo para un proceso de conocimiento que solventaba una necesidad dada. El origen o la evolución del mismo no pueden desligarse de su pasado y de su configuración. El éxito, en cada momento, de una empresa, dependía tanto de saber que hacer en el presente, de actualizarse para esperar un futuro halagüeño, como de jamás olvidarse de su pasado y del modelo de negocio que representaba. Empresario, no era sinónimo de negociante. El negocio, “el affaire”, el aquí te pillo y aquí te mato, es el capitalismo de amiguetes. La empresa es estudio, dedicación, preparación y premeditación. Este ámbito, me enseñó lo que era el comercio, la negociación, la comunicación: el respeto, la identidad del adversario, la rivalidad; la pugna, sin hostilidad: lo que tu dejas yo recojo y viceversa. Me enseñó que el liberalismo, eso que suena a un “ismo” más: comunismo, socialismo, mercantilismo, era el origen de todo, el punto de partida, y a la vez el puto final de todo propósito social. Me enseñó lo que era el respeto, la democracia, la socialdemocracia. Me enseñó lo que iba a ser mi modelo de vida, de sociedad. Y ese modelo me decía tanto de la tradición y del pasado, como del presente y del futuro. En un entorno absolutamente (en el que vivimos en la actualidad) volcado en el ahora, en el selfi, en el impacto en redes, en el presente únicamente; la empresa era un horizonte más amplio, más asentado. En ese espacio vital, las redes no eran más que, quien no te conoce no puede apreciarte. Durante todos aquellos años volcados en esas diferentes empresas y negocios, mi vinculación con el arte, con la música, con la historia, con la artesanía, no sólo no desaparecieron, si no que se hicieron mucho más ambiciosas y presentes. Durante años recopilaría un sin número de notas, libros, documentos, que me reafirmaban en ese modelo de vida y de autorrealización. Durante años recopilé datos que se volcarían en un primer trabajo que terminé, después de cinco años sin interrupción y más de quince desde que empezó, que llevó por nombre “La vida cotidiana en el Libro de Buen Amor”, del año 2019. Este ensayo, y recopilatorio de datos, dio pie a mi primera novela basada en el siglo XIV, el siglo origen del liberalismo. Un siglo espejo del XX, que cierran el paso a esa verdad tan denostada del liberalismo. Siglos de guerras, de epidemias, de avances y retrocesos, en la ciencia, en el conocimiento, de antesala, en un caso, del modelo que culminaría fracasando en el siglo XX. Seguramente el actual siglo XXI lo hará desaparecer, para ser sustituido por los capitalismos de estado, capitalismo de amigos y de dictaduras populistas. Entre medio, mi proyecto de vida, avanzaba con mayores o peores éxitos, entre la familia, entre las obligaciones o entre los hijos y la amistad.

¿Qué podremos encontrar entre las páginas de De Cienfuegos a San Baudelio?

Tras ese primer encuentro con un relato extenso: La Raya, me sentía con el conocimiento apropiado, con el tiempo y la serenidad necesarias para dar forma a otros proyectos. Retirado, podía volcarme en la búsqueda de la documentación, y la creación de un plano y guión necesarios para llevar a cabo una nueva novela. De Cienfuegos a San Baudelio, como antes lo fue La Raya, como más tarde lo sería El chocolate es amargo, son novelas de aventuras, de epopeyas y crónicas de hombres y mujeres, que tuvieron un proyecto: un modelo de vida.

De Cienfuegos a San Baudelio, no obstante, va mucho más allá de un mundo de aventura y viajes. Es la revelación de por qué un hecho como la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, se convirtió para España en una debacle, en un punto sin retorno inequívoco. El inicio del fin de su más absoluta decadencia que se verá ahora en nuestros días.

Cuba una inmensa balsa en el Atlántico, en medio del continente americano, era el signo inequívoco del éxito, de los logros del comercio y las comunicaciones, del tránsito. El punto de conexión con “Occidente”. Filipinas, en menor medida, era la conexión con Asia, Puerto Rico, la hermana pequeña de Cuba. Filipinas, Cuba y Puerto Rico, a través de Méjico, eran el nexo de unión de Oriente con Occidente, de Norte a Sur de América. Eran la gran ambición de ingleses y americanos, eran la plataforma próspera y acondicionada que las grandes navieras necesitaban para sus éxitos comerciales. Jamaica, Barbados, Bermudas, eran muy inferiores en capacidad de negocio y de población para un colonialismo depredador como el inglés, que había perdido a sus Trece Colonias, pero para esas Trece Colonias, su expansión en América pasaba por anexionarse las últimas perlas de la nación española. Cuba fue así el final de la hegemonía de vascos y catalanes en su expansión comercial revestida de españolidad. Bajo el paraguas de esa españolidad, la oligarquía de ambas regiones de la Península Hispana, llegaban a su decadencia más notoria: la miopía de no querer acabar con la esclavitud. Aquellas regiones, no eran colonias, eran España, eran provincias españolas muy alejadas del centralismo madrileño, absorto en sí mismo. Dejaría aquellas en manos de otros los logros y los fracasos allí habidos. Los Borbones, La Corona, España, había perdido Méjico, Argentina, Nueva Granada, Paraguay… Centro América, y no hubo signos de lamentos, tan altos como lo fue el perder Cuba. Y es que Cuba la perdían los catalanes, los vascos, los cántabros y aún los Gaditanos, que incapaces de ver la necesidad de renovar aquellas formas de acción, aquellos territorios que ellos habían reconvertido en sus colonias, miraban a España como la gran culpable de su colapso. Los cubanos, hartos de esclavitud, del abandono, se revelaron y para lograrlo pidieron ayuda extranjera. El extranjero vio la oportunidad de barrer a los españoles (en realidad vascos y catalanes). Una tierra fértil, que empezaba a industrializarse (cuba emplazó antes que la Península el ferrocarril) una provincia más de España, se perdía ante la avaricia de las oligarquías vasco-catalanas. Un esclavo en Cuba era una máquina de hilatura en Tarrasa, un horno más en Vizcaya. El capital que ambas oligarquías entregarían a los inversores extranjeros, en especial ingleses, para su “presunta industrialización y progreso”, salía de la sangre de los esclavos de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Los americanos, no eran ni de lejos los resabiados y voraces ingleses, y sus forcejeos con Cuba y Filipinas, acabo con la independencia de ambas, y en especial, en Cuba, como si de una infección se tratara, surgió una nueva religión laica, civil, que terminaría por colonizar el continente: el comunismo. Ese comunismo nacido del fracaso del Zarismo y de la laxitud del Imperio inglés; ese comunismo terminaría adueñándose del orbe mundial. De Cienfuegos a San Baudelio, es parte de su crónica.

¿En qué ingrediente reside la fuerza de este libro?

De Cienfuegos a San Baudelio, relata cómo se restableció el antiguo orden, la perdida de aquellos territorios, no era la pérdida de las necesidades adquiridas, el orden comercial y las comunicaciones no desapareció inmediatamente. Eso sí, se reemplazado por nuevas empresas y nuevas gentes venidas, especialmente de los EE.UU. En un país en el que sus supuestas colonias eran más ricas y con más medios que su metrópoli, con ciudades más pobladas, con mejores edificios y universidades con comunicaciones más eficientes, no eran fáciles de reemplazar. La ruda vida de la Península no podía prescindir de aquellas relaciones. Uno de aquellos, entre otros muchos que lo intentaron, y que tan sólo volvieron a la península, los indianos, lo lograría.

¿Qué quieres transmitir a través de este libro?

El miedo a la libertad, el miedo al destino de cada uno de nosotros, es lo que a las mentes más humildes nos suena a viaje al espacio. Para millones de personas que jamás abandonan su entorno, su familia, su barrio, sus amigos, aún a pesar de la mayor de las miserias en las que puedan incurrir, el miedo al fracaso no es una opción aquí. De Cienfuegos a San Baudelio: es eso, un viaje hacia un destino. El viaje a la libertad, el viaje hacia la posibilidad de triunfar, de ser un individuo, que el liberalismo espera de cada uno de nosotros. De Cienfuegos a San Baudelio, es el triunfo y el declive de un éxito, de un modelo de vida.

La corriente woke, de pensamiento único de nuestros días, del buenismo publicitario, de la religión civilista, incapaz de comprender, de perdonar, de solucionar, ha visto en la libertad a su gran rival. Su gran antítesis es “De Cienfuegos a San Baudelio”, dónde el individuo, la libertad, el grupo social, son el auténtico motor de toda sociedad.

¿Cómo describirías tu trayectoria de escritor desde la primera publicación hasta esta última?

Yo diría, que escribir era la espina clavada, el diario inconcluso, la tarea pendiente. Escribir, se convirtió, en mi cotidianidad, en el modo de vida que daba fundamento a lo que día a día se me ofrecía: la empresa, el trabajo, los amigos, la familia, los hijos. Siempre eran notas, anotaciones a libros a trabajos del día a día. Un ensayo, un relato extenso, una novela, estaban pendientes. Tras unos primeros logros, pocos, en aquel período de educación, de breves crónica históricas, no había habido nada más. La biblioteca que me rodeaba, los cuadernos que rellenaba, las fichas de anotaciones recogidas eran el gran salto a una labor de “escritor”. Con la mayor confianza que a uno le dan los años, comenzó a perfilarse, ese trabajo extenso, en el origen remoto que fue La vida cotidiana en el Libro de Buen Amor. Luego llegó la jubilación forzosa, la posibilidad de dejar cumplido el encargo de mi modelo de vida. Surgieron “La Raya”, “De Cienfuegos a San Baudelio”, “El chocolate es amargo”.

¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿Por qué lo elegiste?

Todo aquello que cae en mis manos, es el contenido de algún signo de vida. Todo lo que leo es el horizonte para completar un nuevo trabajo. Tal es así, que mi biblioteca es como una cerca a las miradas, un secreto a mis amigos o conocidos, cuando rebuscan en ella, mi nerviosismo alcanza cotas inesperadas. Los veo y me parece que me desnudaran. No puedo con las miradas ajenas en el seno de mi casa.

El último trabajo, El chocolate es amargo, supuso,entre un sinfín de libros más, el colofón de la lectura de “Filosofía” de Martin Cohen, “Roma soy yo”, de Posteguillo, “Moral y Civilización” de Rivera, “El médico hereje”, de Corral, “Antropología cultural” de Harris, ”Suite francesa” de Nemirosky, “La ciudad” de Zueco, “Fracasología” de Roca Barea, “El origen del lenguaje” de López (cuanto saber e inteligencia en tan pocas páginas). Una nueva novela, una nueva epopeya, sale de todas esas páginas, que contemplan un mundo muy personal y visionario.

Y ahora qué, ¿algún nuevo proyecto?

Y ahora qué. Pues parece, que esto acaba de empezar, un librito que caracteriza a más de cien personajes, en clave de relatos breves o microrrelatos, procuran describir lo más destacado de nuestra sociedad: “La nausea 2.0”. Además, un recopilatorio de poesía harmónica, o/y en clave de haiku, desvela desde mis sentidos y sentimientos desde la pubertad hasta la vejez: “Margaritas, amapolas y barro”.

Y como colofón un gran ensayo antropológico, una utopía sobre el análisis social: “Estructura Social”

La razón del siglo XVIII, se convirtió en la revolución del siglo XIX, y el romanticismo trajo una de las modas más destructora del conocimiento humano, al fundamentar su entender en la intuición, haciendo de ella su conocimiento científico. Ya no era la comprobación, el análisis y la testificación del suceso lo que importaba. Lo que importaba era demostrar lo que el deseo había forjado, elevándolo a axioma incuestionable. El romanticismo así formulaba los nacionalismos, surgían de sus creencias la doctrina de que el pueblo era el que había forjado el sustrato social, de modo incuestionable, testimonio de esa concurrencia, fue el convertir al lenguaje en el soporte de esa nación, el pueblo era motor la nación: Los nibelungos, El mío Cid, Las Eddas, Roldán. El rebaño, frente al verdadero carácter del grupo social, tomaba la delantera, para conseguir desbancar a los imperios a las monarquías divinas, tomaba la palabra en nombre del pueblo, como en un sermón de la nueva religión de los púlpitos de las calles. Convertía en el leitmotiv de la sociedad la revolución sensiblera, la que siempre terminaba en dictadura. El inconsciente colectivo era el elemento de cohesión social, daba origen a la raza, a la nación, al soviet o a lo que hiciera falta, por encima de la razón, de la ley, la justicia y la igualdad. Se perdía del derecho a la propiedad privada al grupo de referencia, normalmente la familia extensa, como mucho se autorizaba la nuclear. Las nuevas religiones civiles, laicas, incuestionables, se implantaban en cada una de esas naciones-rebaño formadas. La “intuición” así entidad daría origen a la revolución burguesa de 1830, la comunista del 1848, a la Comuna, al marxismo, a Conte, a Weber, a Freud, al Socialismo utópico, al anarquismo, casi todos contra la libertad y el liberalismo.

La sociedad está formada por grupos sociales de no más de 50 o 150 individuos, imbricados, entrelazados, para cada individuo, para cada rol social que le corresponde, dentro del espacio institucional que forma cada uno de esos grupos. El hombre no vive en manda. Todo en la vida está formado por grupos, nuestro entorno, una novela, una película, un cuadro, un edificio, una joya son el resultado de los grupos de cohesión social, a veces coincidentes con la familia extensa. Grupos que se inscriben en civilizaciones, fundamentalmente diferenciadas por la religión y el modo de relación impuesto a la vinculación intergrupal. El elemento cohesionador del grupo suele ser la pareja, el hombre es monogámico. De que otra manera cabría entender el complejo de Edipo o de Electra de Freud, si no hay reconocimiento de los progenitores. O las teorías de Freud son un fraude (que es probable) o el hombre siempre ha sido monogámico, al modo en que los clanes de lobos se formaban, en el que la pareja dominante impedía la reproducción de otros miembros del grupo, mientras sacaban adelante la prole, Este hecho dio origen en el hombre a la coexistencia con la homosexualidad y la necesidad de formar parejas distintas a la dominante que hicieran la necesaria prole de subsistencia. La homosexualidad es consustancial al hombre. Ese grupo, esa familia extensa, es el origen del hombre, desde la más antigua prehistoria, que ha permanecido ligada a él de manera endeble, a pesar de los intentos de la Iglesia en el medievo por suprimirla o del comunismo, (el maoísmo), más modernamente. Esa cohesión social, se fundamenta en la propiedad privada. Incluso los animales reconocen la propiedad privada: para ellos es suyo su coto de caza, su camada, sus cachorros su madriguera. Cuantos han atribuido a un hembra dolida, de monos sustancialmente, la pérdida de su cría, que le hace acarrear con ella, aún muerta, durante días. Lo que ha perdido es su propiedad: su cría, pierde su estatus, su complejidad como ser en el grupo. Cuantos atribuyen los “supuestos” comportamientos humanos a los animales, a la naturaleza, como si de una película de Walt Disney se tratara. Los animales no tienen lenguaje. El lenguaje nació para cazar, para la guerra. El incesto era el gran criminen del grupo social, los grupos sociales se cohesionaron y de ellos nació la ciudad que terminó desdibujando al grupo, permitiendo laxos comportamientos. Al amparo de las grandes labores de construcción de la ciudad, de la “nación”, surgieron los códigos, los pecados, las normas, que volvieron a crear en el hombre el ámbito del reconocimiento del grupo de cohesión social, hasta que éste fue de nuevo prohibido y expulsado de la sociedad. El hombre primitivo no vivía en un paraíso, en lo más mínimo, como los marxistas predijeron (románticos). Era un valle de lágrimas, en el que llegar a ser individuo era el objetivo de cada miembro del mismo. Desde la llamada revolución neolítica, el hombre ha ido intentando volver a dar forma a ese individuo, que debería ser el centro de toda sociedad, sin conseguirlo, la manada termina por pisotearlo y cuestionarlo. En las sociedades surgidas del neolítico, no existen las clases, existen las élites sociales y el resto. En tanto en cuanto las élites permitan la existencia de los grupos de cohesión social, el individuo encuentra acomodo en la sociedad y se convierte en su protagonista. La sociedad liberal casi lo consigue, las élites han vuelto a acabar con ello.

Este, quisiera que fuera mi último trabajo, desentrañar el verdadero estructurado social.